Château et bourg de Gruyères résidence des Comtes de Gruyère du XIe au XVIe siècle - Fribourg (quartier du Bourg) chef-lieu de la République conquérante de la Gruyère au XVIe siècle

La conjoncture historique de ma thèse de doctorat, en comptant les premières recherches pour un mémoire de licence en 1973, jusqu'à 1983 date de l'édition, était celle de l'entrée des paysans dans l'ère de la démocratie représentative, au tournant du 20e siècle.

Une part importante de la recherche historique était alors consacrées aux études de la 'nationalisation', c'est-à-dire de l'assimilation des paysans aux normes d'une nation en voie de démocratisation, ainsi que de l'adaptation des milieux ruraux aux impératifs de l'industrialisation en les 'modernisant', avec notamment la grande thèse d'Eugen Weber :

Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914 (Stanford 1976 / London 1977)

La république cantonale de Fribourg vient de passer à un régime de démocratie représentative par arrondissements, au système majoritaire, source d'une extrême vivacité de la vie politique.

Forger les paysans de la périphérie du canton aux valeurs de la République chrétienne de Fribourg, cela entrait-il dans la «modernisation» repérée par Weber pour la France ? Sur un temps analogue, dans un espace réduit au microcosme d'un Etat cantonal suisse ?

Si l'hypothèse de recherche était bien de vérifier un processus général de progrès au sein d'un cas significatif, les conclusions ont été que les campagnes, ici, ont plutôt été embrigadées pour le retarder, au profit d'un maintien dans la civilisation millénaire des champs.

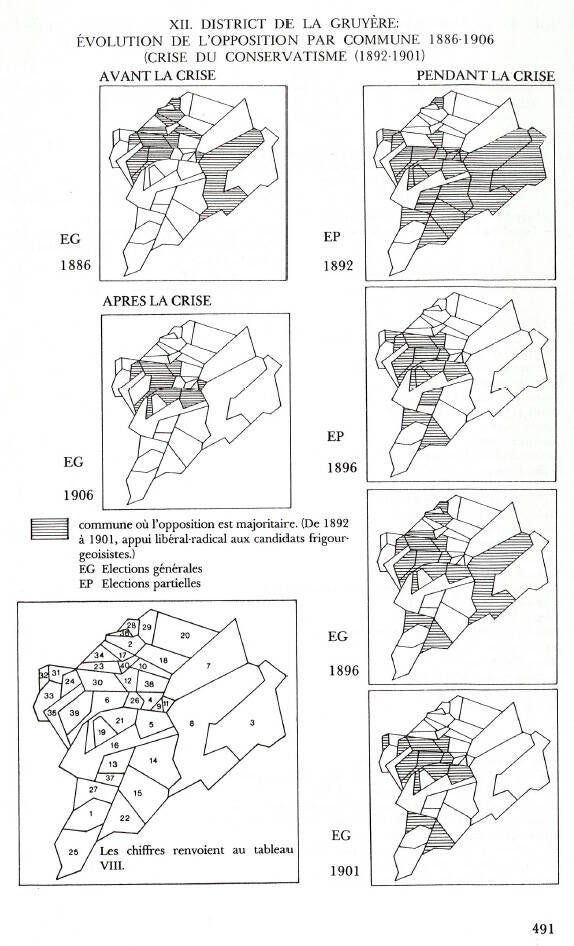

Pour quelques dizaines de voix dans deux des sept districts déterminants, sur 40'000 électeurs, la majorité parlementaire pouvait basculer, le gouvernement étant élu par le parlement. Les nécrologies signalent le cas de leaders décédés «par un arrêt du coeur fatal dû à la violence des luttes de partis» !

Cette thèse, et ce n'est pas ce que l'historiographie présentait jusqu'ici, révèle comment le «grand-vieux parti» catholique-conservateur peut être menacé par la minorité radicale cantonale lorsqu'une part significative de l'électorat «gouvernemental» passe à l'opposition. Le régime se voit condamné à se maintenir par tous les moyens - et ils seront sans concessions - pour pérenniser sa politique d'industrialisation sans industrie.

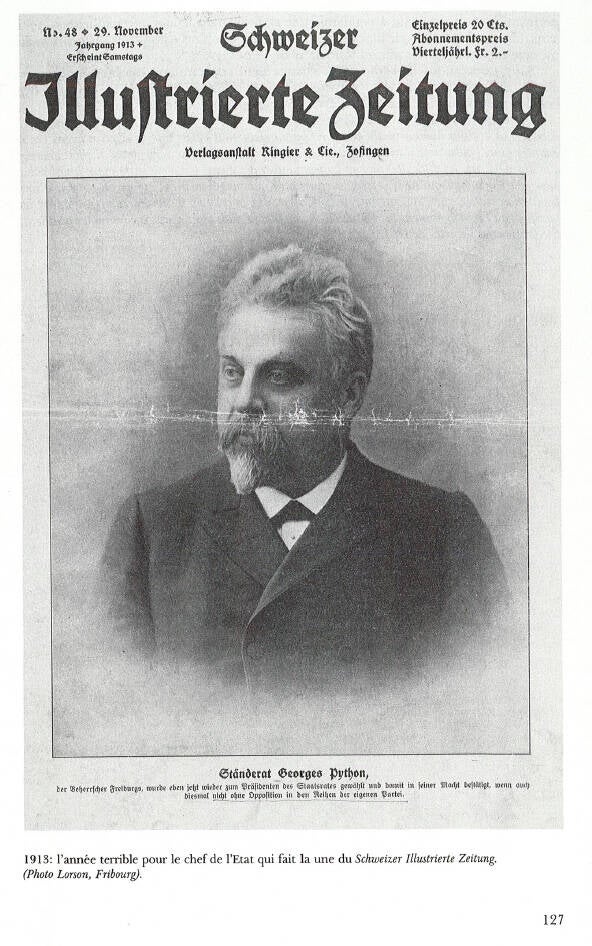

L'infrastructure économique est créée ou développée par l'Etat - transports (voies ferrées, routes), banque, électricité, école et université, et même entreprises d'Etat -, infrastructure financée par emprunts étrangers massifs ce qui absorbera près des deux tiers du budget pour le seul service de la dette, sans l'essor industriel, par peur du socialisme, qui aurait pu alimenter la fiscalité. Les mentalités d'indépendance des districts périphériques, au premier rang desquels figure La Gruyère, provoque une opposition de fond à la politique de “socialisme d'Etat” à la Bismarck conduite de Fribourg par le “Chef de l'Etat” Georges Python.

L'opposition sera laminée en deux législatures, dépassée par le culte de la personnalité créé autour du «Chef de la République chrétienne» - le directeur de l'Instruction publique Georges Python -, par le fonctionnarisme - ce qui entrait dans le jeu classique du «Two-Party System» en faveur du pôle dominant - et par un affairisme d'Etat inconséquent et débridé. La «victoire», c'est-à-dire le maintien au pouvoir, dépendait d'un embrigadement politico-religieux sans faille, «plus radical que celui des radicaux» (cf. ci-contre), de l'église à l'école, de la chorale à la fanfare ou au journal, du café à la banque ou à la gare, du pâturage au champ... les éleveurs de La Gruyère doivent céder à l'ordre du catholicisme politique ultramontain avec les routes, les chemins de fer, l'électricité, la banque... de la République chrétienne.

Les scandales financiers inhérents à l'impéritie et aux malversations financières ne mettront pas l'Etat en faillite, malgré l'inquiétude du Quay d'Orsay (cf ci-contre) à propos des risques d'un endettement démesuré sur la place française, Rome cautionnera symboliquement cette République “chrétienne” dont le premier citoyen est l'évêque (cf. ci-contre) et l'université catholique d'Etat un pôle mondial du catholicisme social.

Mais l'exode rural massif inhérent à l'appauvrissement des campagnes, s'il remplit les ateliers et les bureaux des cantons voisins protestants développant leur économie, confinera Fribourg dans un ghetto social et économique jusqu'aux années 1960.

Pour autant, qui pouvait s'attendre à ce qu'une thèse d'histoire élaborée à la fin du 20e siècle, dans le fil des études sur la politisation des campagnes européennes du tournant du 20e siècle, puisse susciter dans les années 2000 encore une réception partisane !

Une réception victime du courant qui a fait de la République chrétienne une période faste de l'histoire cantonale, autour d'un culte du souvenir attaché à son chef charismatique, promu, jusque sur les bancs de l'Université-même, au rang de «Second fondateur de Fribourg».

Or cette interprétation politisée d'une thèse de sciences politiques n'a pas été sans répercussions, sensibles donc encore dans les années 2000, notamment sur mon propre statut académique. Dans la perspective d'égo-histoire amorcée à l'accueil du site, il me semble légitime de pousser ici le contexte d'élaboration de cette thèse du côté de sa réception, au plus près des aspects factuels objectifs (de mon point de vue) qui ont conduit à sa défense en 1982, puis à sa publication, un an plus tard.

Dans l'imaginaire, “Fribourg” c'est (pratiquement) la Gruyère !

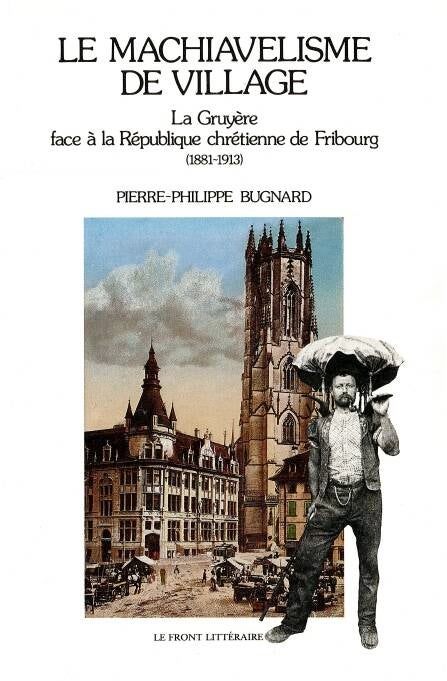

Thèse Lettres, Lausanne : Le Front Littéraire, Collection «Le Front Université» 1983, 527 p. (ill.). Préface de Maurice Agulhon, du Collège de France.

La fabrication de cet ouvrage est racontée dans ma leçon d'adieu à la rubrique Accueil (dias 24 - 44).

Le tirage initial de 1'450 exemplaires est rapidement épuisé, en dépit du prix de vente de 56 CHF (1983 ! ) pour cette thèse que les éditions universitaires de Fribourg de l'époque renoncent à publier au prétexte qu'elle était illustrée donc peu académique.

On en trouve encore quelques exemplaires chez les antiquaires du livre ou le Pdf en ligne (voir plus bas).

Eugen Weber publie donc en 1976 Peasants into Frenchmen, montrant comment une véritable ”colonisation intérieure“ s'opère entre 1870 et 1914 non seulement pour moderniser le pays rural français, mais aussi pour lui inculquer par “la route, l'armée et l'école” les valeurs de la capitale parisienne. A l'ère de la démocratie représentative, première phase de la démocratie libérale, la politique, partout en Europe, s'empare du monde paysan encore dominant pour le canaliser sur les 'bonnes' listes, à l'abri du socialisme naissant de la révolution industrielle : radicales, en Suisse dans les cantons protestants, conservatrices dans les cantons catholiques. L'agrarisme n'est pas encore constitué en force politique et l'opposition intérieure des éleveurs gruériens au 'parti de Fribourg', pourtant catholique, semble bien en marquer les prémices.

Dans l'opposition, en Gruyère, on tenait l'ingérence politique du régime de Fribourg pour manipulatrice, comme un «machiavélisme de village», désignation reprise en titre de la version publiée de ma thèse (527 p. / 60 illustrations / 25 tableaux et graphiques / 5 planches couleurs hors texte / 2 index / 3'061 notes et références ; 795 p. IBM pour la version déposée ; 1'240 p. dactyl. pour la version initiale).

Le système par arrondissements de la démocratie représentative du tournant du 20e siècle accorde la majorité au clan victorieux dans les urnes au-delà du pays réel, voire du pays légal. Au sud du canton, la Gruyère, en dépit d'une histoire indépendante de celle de la ville des Zaehringen, est conquise au 16e siècle, avec sa tradition d'économie herbagère produisant un fromage convoité jusqu'à Lyon et Turin. C'est à coup d'emprunts étrangers pour une infrastructure que les cantons voisins réalisent en autonomie, que le service de la dette explose - jusqu'à plus de la moitié du budget -, faute de pouvoir se financer sur les retombées fiscales d'une industrie qui ne se développe pas.

Si la Gruyère passe avec le Lac et La Sarine à l'opposition, ce n'est qu'une question de quelques centaines de voix, le régime bascule, le parlement nommant le gouvernement. En 1896, on y est presque. Que va donner 1901 alors que couvent les scandales financiers, jusqu'à inquiéter un Quay d'Orsay soucieux des emprunts français ? Tandis que l'appareil de Fribourg s'emploie à contrôler l'électorat armailli par armailli, quitte à faire pression sur Rome pour sauver la République chrétienne et son université catholique, l'évêque restant en retrait.

Avant l'ère du numérique, tout est tracé, dessiné... à la planche à dessin.

Les tableaux statistiques calculés à la main, transposés à la règle !

Pour obtenir un Pdf du Machiavélisme de village :

Le machiavélisme de village. La Gruyère face à la République chrétienne de Fribourg (1881-1914).

Thèse Lettres version publiée. Lausanne : Le Front Littéraire, Collection «Le Front Université» 1983, 527 p.

(60 illustrations / 25 tableaux et graphiques / 5 planches couleurs hors texte / 2 index / 3'061 notes et références). Préface de Maurice Agulhon, du Collège de France.

Le produit des ventes directes et en librairie, au prix de vente de 56 frs, n'ont jamais pu combler les frais de maquette, de mise en page, d'impression et de diffusion (près de 60'000 frs en 1983 pour 1'450 exemplaires dont 50 cédés pour les échanges de thèses). Le solde (100 exemplaires) a été cédé à un antiquaire du livre en 1990.

B. pp. 163-346

C. pp. 347-528

Dix années de Paris à Rome... en passant par Fribourg

Cette thèse, dont l'élaboration dans les archives à l'étranger a bénéficié d'une bourse du Fonds national de la recherche scientifique, démarre des auditoires de Paris I Panthéon-Sorbonne et des colloques de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm, se développe par les rubricelles des Archives secrètes du Vatican ou les dossiers réservés du Quay d'Orsay, en passant par les archives locales, dans les villages, durant huit années d'enquête. A sa soutenance publique en 1982, elle obtient du jury de soutenance la plus haute appréciation académique - summa cum laude - alors qu'elle suscite toujours des réactions politiques, plus d'un siècle après les faits qu'elle a exhumés, comme on va le voir. Des faits exhumés d'archives publiques et privées, étayés d'un appareil critique de 3'056 notes et références, saluée par la critique externe (cf. plus bas).

Ainsi, en 2009, selon l'enquête d'un grand hebdomadaire romand, la Direction de l'Instruction publique fribourgeoise aurait outrepassé son champ de compétence pour avoir fait attribuer un poste de direction interne à l'Université de Fribourg, en 2007, à un membre du parti démocrate-chrétien au prétexte que le candidat choisi par la commission ad hoc au terme du concours dirigé par un jury de 12 membres, moi-même en l'occurrence, candidat ensuite nommé par le rectorat, aurait commis, toujours selon l'enquête du magazine romand L'Hebdo (n° 41/2009, cf. Pdf annexé), une thèse critique sur le régime conservateur fribourgeois de la Belle Epoque.

La prédiction de mon directeur de thèse parisien, Maurice Agulhon, en 1981 - « Vous savez qu'avec une thèse qui bouscule une image convenue, même si elle remplit les exigences de la critique historique, vous ne ferez pas carrière à Fribourg ! » - se serait-elle (en partie) accomplie ? J'ai retrouvé Maurice Aglulhon dans son bureau du Collège de France, quelques années plus tard. Je pouvais alors lui confirmer que la thèse semblait avoir été bien reçue... jusqu'à la disgrâce - utopique ! - de 2007, traitée par l'hebdomadaire de 2009,

Le système d'attribution des postes de la fonction publique dans le two parties system de la démocratie représentative au XIXe siècle aurait-il perduré à Fribourg jusqu'au 21e siècle... appliqué à l'historien-même qui lui a consacré sa thèse de doctorat ? Inouï !

La retraite venue (septembre 2015), le traumatisme de la proscription vécue en 2005, accru par les affres d'une enquête à charge (orientée pour le dédouanement des hauts responsables incriminés, auditionnés... intouchables), refait surface, inexorablement. Ces quelques propos allusifs, respectueux des personnes, le temps de la prescription étant accompli vingt ans après les faits, prolongent une ego-histoire bien légitime : une destinée consacrée à une fonction publique n'a-t-elle pas vocation à être rendue publique ?

Car l'usurpation - y aurait-il un autre mot ? - n'aura pas été sans conséquences. Pour l'université : les assistant-es des fonds nationaux que je venais d'obtenir avec l'Université de Genève ont accompli leurs mandats dans la ville de Calvin, coupés d'une équipe de recherche idoine à Fribourg, tandis que les contacts initiaux, prometteurs, en vue de la création d'un Centre pour l'éducation à la paix lié à l'Association internationale de recherche en didactique de l'histoire que je venais de créer avec un collègue de l'Université de Rome, ont été interrompus. Pour moi : déplacé dans une autre structure pour assumer un cahier des charges aussi lourd à l'intérieur qu'à l'extérieur (cf. CV - Publications en rubrique Ego-Histoire), la procédure de promotion de professeur associé, annoncée publiquement par le rectorat, ouverte parallèlement à ma nomination au poste de directeur du nouveau Centre de recherche et d'enseignement, a été reportée puis bloquée. L'enquête ouverte par le Conseil d'Etat aboutit finalement, après deux années d'une procédure à l'américaine, à un blâme pour le bénéficiaire de l'usurpation - il avait promis à ses soutiens, dans le fameux mail dont parle L'Hebdo, un “souper de compensation” et un pèlerinage de reconnaissance dans une chapelle miraculeuse -, à un dédommagement financier pour tort moral à la victime et le report des frais - conséquents - de procédure des parties à la charge de l'Etat... c'est à dire pour le contribuable.

Par ailleurs, le directeur de l'ancien Service, pressenti pour diriger le nouveau Centre, ne parvenant pas à la thèse d'habilitation exigée, à peine remis d'un burnout d'un an durant lequel je l'avais remplacé, a été parachuté à la présidence d'une grande institution tertiaire d'un canton voisin. Quant à mon collègue en quête des bénédictions d'une vierge miraculeuse - la bonne Mère de Bourguillon n'en était sans doute pas à sa première instrumentalisation -, patronné pour usurper un poste - si l'on prend la version de L'Hebdo -, il aura bien dû endosser les responsabilités administratives que je n'ai pas eu à assumer. Sic transit gloria mundi !

La question reste donc : comment une thèse soutenue en 1982 avec la plus haute appréciation, publiée en 1983, a-t-elle pu inférer sur le destin de son auteur historien, entravé dans sa carrière, empêché d'exercer la fonction à laquelle l'avait pourtant promu son université ? La réception de cette thèse aux effets apparemment si prégnants sur une personnalité élue aux plus hautes responsabilités cantonales, un siècle après les faits exhumés sur l'histoire de son «grand vieux parti», ne laissera pas d'étonner. Alors, comment une thèse apparemment si dérangeante a-t-elle été reçue hors du micro-sérail fribourgeois conventionnel ?

Une thèse très chère...

saluée par la critique

Le Journal de Genève attribuait au 'Machiavélisme de village' «une densité académique excessive pour un public de non-initiés». Faut-il alors associer à cette catégorie une personnalité politique du tournant 21e siècle, cause inavouée de «l'usurpation», le cas échéant engoncée dans l'image d'Epinal de son grand vieux parti ?

Il reste que la majeure partie des 1'450 exemplaires à 56 frs de cette thèse «académiquement dense» ont été écoulés en une vingtaine de conférences. J'ai ainsi pu échapper aux poursuites pour dette en réglant des factures d'impression et d'édition pour lesquelles il n'y avait pas le premier sous, sans aucune subvention.

La note du Bulletin Critique du Livre Français (Paris, mars 1984)

La double recension du Journal de Genève (25-26 août 1984), avec la belle thèse de mon ami et collègue François Walter

D'où la remarque du Journal de Genève sur les coûts d'édition de tels travaux, liés aussi à l'obligation d'un dépôt légal de 150 exemplaires pour les échanges de thèses. Aujourd'hui, tout cela appartient... à l'histoire. On peut lire à la rubrique Accueil, dans le Pdf de ma leçon d'adieu, les conditions de fabrication de l'histoire avant l'ère du numérique. En particulier de telles thèses, fabriquées dans le secret de profondes archives, parfois lointaines, à coups de milliers de fiches papier-crayon et de retours-chariot manuels !

Les recensions qui suivent celle du Journal de Genève sont aussi très explicites sur la question des coûts liés à de tels travaux.

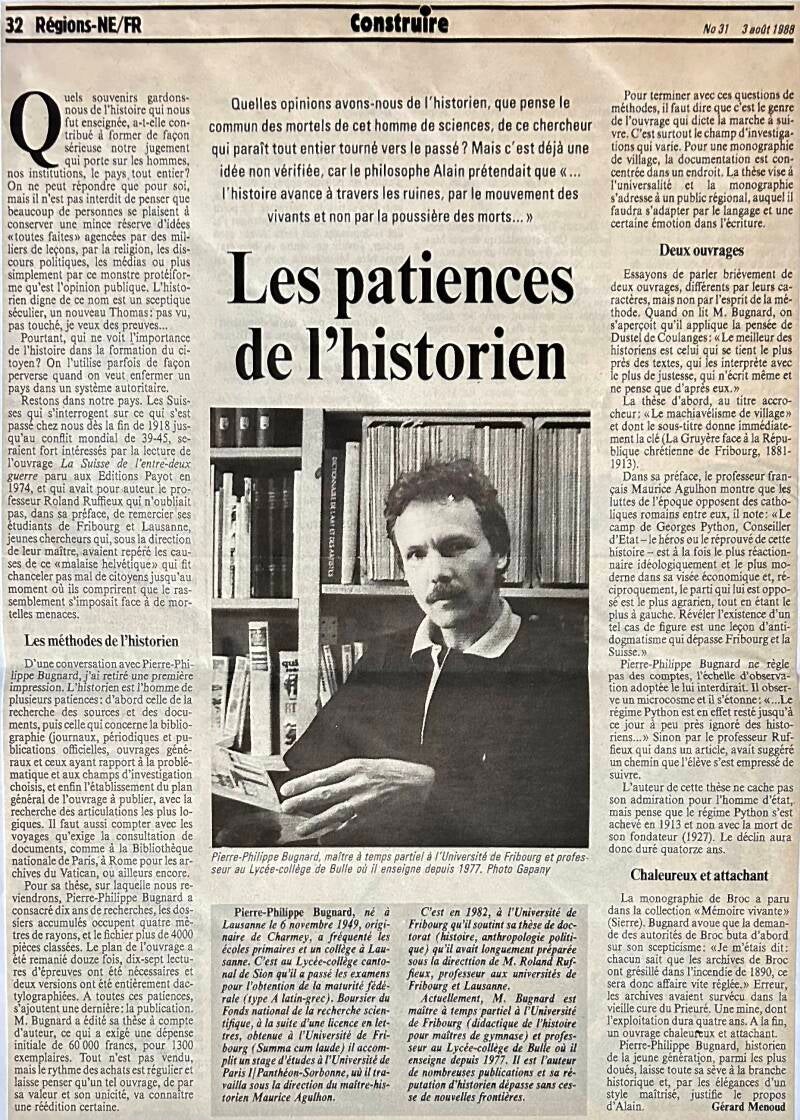

Le travail de l'historien révélé par le plus gros tirage du pays

L'hebdomadaire Construire de la coopérative Migros, support publicitaire en même temps que journal d'information, s'est révélé déterminant, avec son tirage de 450'000 exemplaires en français (1,5 million en allemand), pour la diffusion d'un ouvrage académique de 560 pages et 3'056 notes et références, illustré (avec planches couleurs : les éditions universitaires fribourgeoises avaient renoncé à publier une thèse illustrée, j'ai dû trouver un autre éditeur hors du canton), tiré à compte d'auteur à 1'450 exemplaire (1983). Parmi la bonne dizaine de recensions présentant ma thèse de doctorat, j'ai trouvé ici le coup de boutoir final, en 1988, qui aura permis une diffusion suffisante pour absorber les énormes coûts d'édition (60'000 frs au total, de la transformation du tapuscrit en version IBM - une première ! -, à la diffusion, en passant par l'impression, la reliure, la livraison... ).

Gérard Menoud, instituteur érudit, fait dans Construire plus qu'une recension. Il montre les «patiences» de huit années d'élaboration pour une thèse en sciences sociales des années 1970. Sur ce temps long, seuls deux ans ont été placés sous l'égide d'une bourse du Fonds national suisse de la recherche scientifique à accomplir hors du pays, à Rome et à Paris essentiellement. Tout le reste s'est déroulé sous le régime de postes d'enseignement à durée déterminée, à quart ou à mi-temps, donnant le temps d'écumer d'innombrables fonds d'archives locales.

... pour un enrichissement intellectuel et humain qui n'a d'égal que l'immense bonheur d'avoir pu élaborer une véritable histoire d'historien.

Recension d'une thèse avec l'histoire de sa rédaction,

de son édition et de sa diffusion

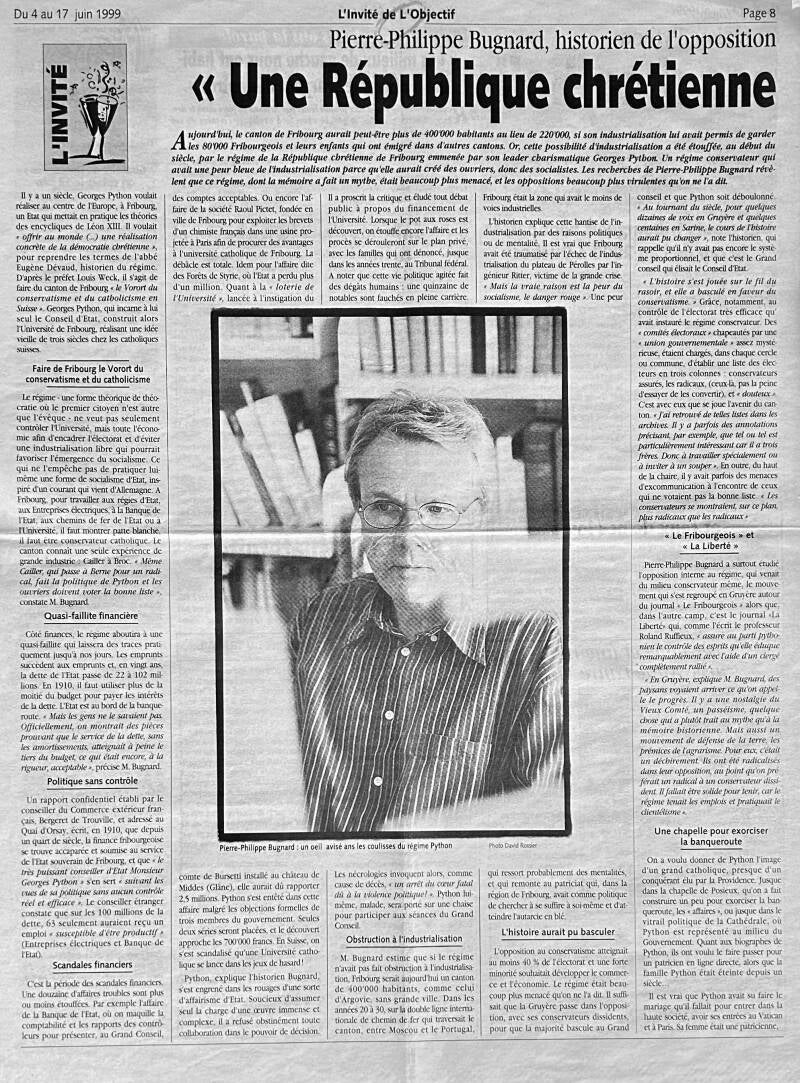

Je les avais oubliées ces recensions redécouvertes dans un vieux cartable. Il y a en particulier celle-ci, parue en 1999, tardivement par rapport à l'édition de 1983. Par le truchement de l'interview, le journaliste dépasse la présentation de la problématique du travail et livre les conditions particulières d'une longue élaboration, à la suite de la présentation de 1988.

Ce qui m'interpelle, plus de quarante ans après l'édition et vint-cinq ans après l'article, c'est l'encart concernant ma vision d'alors de l'école - ' ... bientôt la fin des “classes” ? -, de ses méthodes et la prospective que j'en tire en 1999. Pédagogie : utopie ! dirais-je aujourd'hui. Et à ce propos, on peut d'ailleurs aller à une ultime publication encartée à la fin de la rubrique Histoire de l'éducation montrant, pièces à l'appui, qu'un tel fatalisme n'est pas irraisonnable !

La liste des recensions faites

sur ma thèse de doctorat

Le machiavélisme de village

Tirée du CV-2024, rubrique Ego-histoire

En prolongement de la thèse...

La Nouvelle Histoire

pour la biographie d'un grand personnage

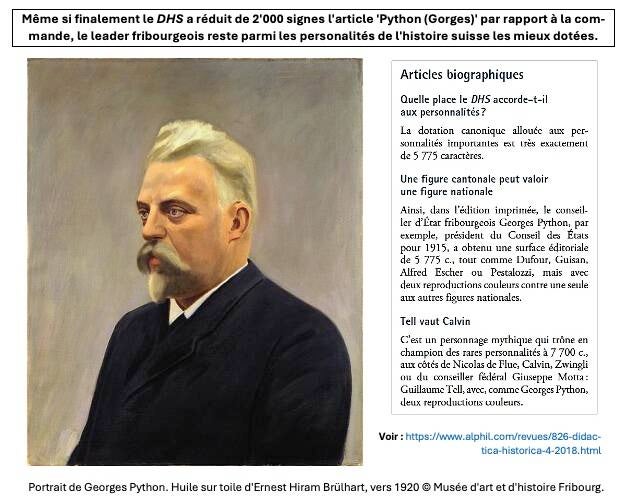

Georges Python, chef de la République chrétienne de Fribourg à la Belle époque, proclamé 'Second fondateur de Fribourg' par l'historiographie cantonale officielle, grand Suisse du pôle catholique-conservateur au tournant du 20e siècle, n'a toujours pas sa biographie historienne complète. 'Un aristocrate au temps de la démocratie' le montre dans la Revue Suisse d'Histoire à partir de ses origines paysannes et aristocratiques, tout tà la fois, au démarrage d'une vie marquée par les mentalités de fin d'Ancien Régime social et culturel croisant celles de l'industrialisation naissante et de la démocratie représentative. Un éclairage découlant des objets de la Nouvelle Histoire pour la biographie, en particulier sous l'angle des cultes de la personnalité et du souvenir.

Avant ma thèse, j'avais été sollicité pour un premier chapitre autour de Georges Python en traitant du régime politique fribourgeois auquel son nom a été rattaché :

- Le régime Python, in : Histoire du canton de Fribourg (RUFFIEUX Roland, dir.), Fribourg : St-Paul, 1981, pp. 875-887.

Traditionnellement, l'histoire consiste à approcher les hauts faits d'un passé national par les grands hommes qui l'ont déterminée. Le genre collectionne alors les évènements révélateurs afin de les agencer en chronique, du début à la fin, au risque de la légende, noire ou dorée.

Les approches dites de l'histoire «nouvelle», dans le genre biographique, se concentrent alors sur le quantitatif avec la mise en parallèle de séries (démographiques... ), sur le mental avec la détermination des opinions, des valeurs... qui poussent à agir, sur le culturel avec la mise en évidence des cultes de la personnalité ou du souvenir, par exemple.

L'article Python, Georges (1856-1927) dans le Dictionnaire historique de la Suisse : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/003943/2012-04-12/

Une comparaison entre la version livrée (2003, conforme quantitativement à la commande) et la version imprimée - mise en ligne (2011-2012), montre des corrections importantes ( - 2000 signes), apportant une image de Georges Python plus consensuelle. Entre-temps, l'allocation en signes par article avait évolué à la baisse.

L'aura d'une figure emblématique perdure au-delà de l'histoire

J'ai dit plus haut que la thèse semblait avoir été bien reçue, même à Fribourg. Je me souviens pourtant de l'intervention d'un haut fonctionnaire de l'Etat, médiéviste remarquable, qui s'était exclamé à la fin de ma conférence sur 'Un aristocrate au temps de la démocratie', justement, au colloque des 150 ans de la Société d'histoire du canton de Fribourg, en 1990, qu'il suffit de s'en prendre à la mémoire du grand Georges Python ! Et c'est un collègue historien qui s'est alors chargé de ma défense... et de celle de l'histoire.

Autre épisode révélateur. Dans le texte d'une lettre de lecteur que j'avais adressée à un quotidien fribourgeois (2024) pour contrer une interprétation biaisée du régime Python, le rédacteur en chef, historien de formation, coupe l'allusion à une comptabilité de l'Etat truquée, de pages arrachées. Prétexte : le nombre des caractères dépassait la norme. Pourtant la lettre avait passé le crible du comptage automatique !

Deux anecdotes laissant à penser que la légende attachée au chef reste plus intouchable encore que celle de son régime.

L'entrée de la Gruyère c'est Gruyères dominée par les Vanils :

passé comtal et économie herbagère du... gruyère

se superposent !

Photo et vidéo P.-Ph. Bugnard (2020 et 2023)

Les Vanils vice versa

Le panorama à 1 km du centre de Bulle, avec, visible

à plus de 50 km, depuis Neuchâtel, la chaîne des Vanils.

Le paysan-éleveur de Montillon descend en ville...

avant que la ville ne monte jusqu'à lui !

La cité comtale de Gruyères (dans le coin à gauche, sur sa colline), marquait l'entrée d'un des derniers systèmes féodaux en Suisse,

disloqué en 1555. Au-delà s'étendent les vallées aux 1500 chalets d'alpage produisant un gruyère livré jusqu'à Lyon et Turin.

La Nouvelle Histoire au village

Longue durée, démographie historique, histoire des mentalités, histoire économique et sociale, sociologie politique,

toponymie... pour la monographie d'un village suisse

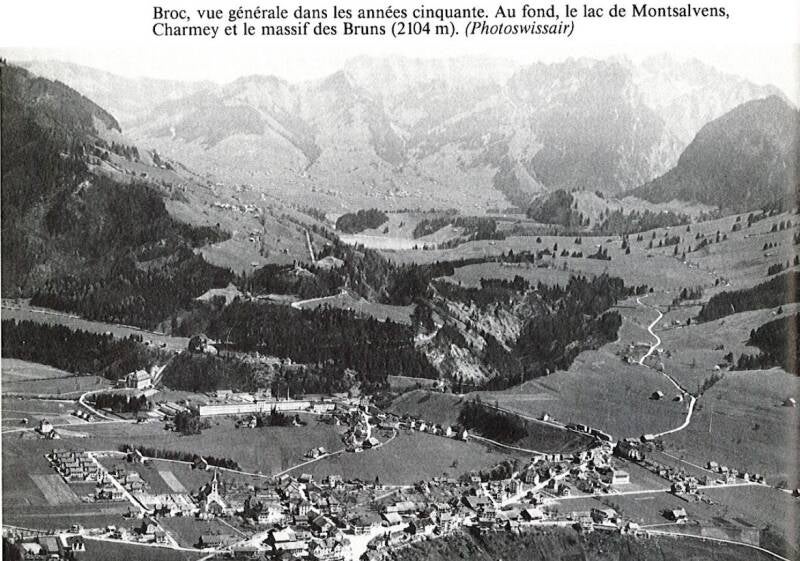

Annoncé 'épuisé' chez l'éditeur, on trouve encore cette monographie villageoise ici ou là chez les bouquinistes. Une monographie commanditée par la commune de Broc et qui a fait entrer la Nouvelle Histoire (phénomènes en longue durée, démographie historique, histoire des mentalités, histoire économique et sociale, sociologie politique, toponymie... ) au village, pour une histoire globale étroitement circonscrite. Une histoire par l'image aussi avec les instantanés d'un des plus grands photographes de sa génération en Suisse romande : Marcel Imsand, natif de Broc.

Le projet prévoyait une petite plaquette à réaliser en quelques mois. On pensait que les archives avaient brûlé dans l'incendie du village en 1890. Elles étaient intactes, complètes, depuis l'époque médiévale, déplacées à la nouvelle cure quelques semaines avant le drame.

Le travail finalement dura cinq ans et au vernissage, la grande salle de l'Hotel de Ville était pleine à craquer de centaines de Brocoises et de Brocois avides de connaître leur histoire, à la grande surprise de l'éditeur valaisan, le sociologue Bernard Crettaz, qui avoua n'avoir jamais vu ça !

Epuisé chez l'éditeur, version Pdf disponible ici :

(en faveur d'une bibliothèque scolaire)

Broc, village de Gruyère

Broc, village de Gruyère. Éditions Monographic Sierre (épuisé): Collection «Mémoire vivante» (Dir. Bernard CRETTAZ e.a.) 1987, 221 p. (illustrations n.-bl. et couleurs, tableaux, graphiques - avec des photograhies de Marcel Imsand).

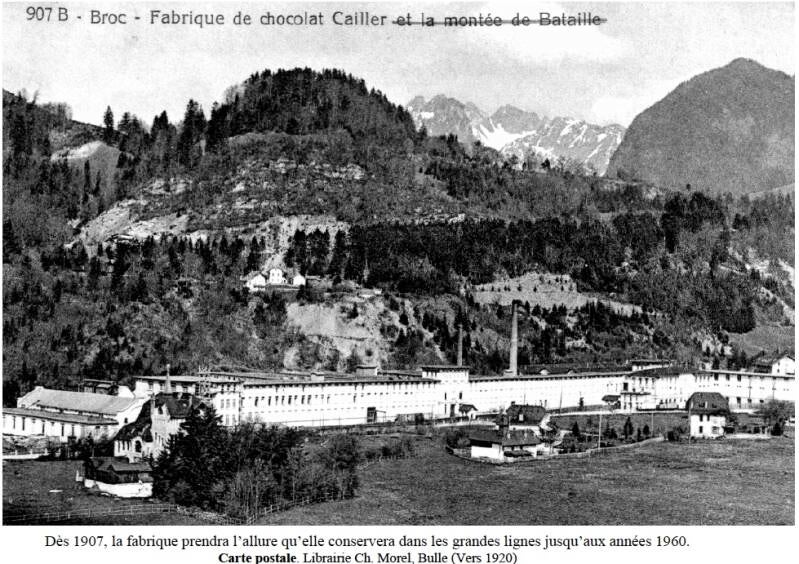

Une chocolaterie industrielle

musée de masse

Grâce à l'enquête de sociologie ouvrière du magistrat fribourgeois Emile Savoy, publiée en 1913 dans la célèbre collection européenne Les Ouvriers des deux mondes, j'ai pu me livrer à une synthèse des études consacrées au démarrage de la fabrique Cailler de Broc et à son développement, unique expérience de «grosse industrie» dans le canton de Fribourg. Un cas révélateur du paternalisme ouvrier de la deuxième révolution industrielle, entreprise en passe d'achever, pour la fin des années 2020, sa mue en musée de masse du chocolat au lait inventé par Peter et industrialisé par Cailler.

Fondée au coeur de la Gruyère en 1898, la chocolaterie Cailler - 'la plus grande usine (de chocolat) du monde' selon un rapport préfectoral de 1910 -, produisait au tournant du 21e siècle cinq fois plus avec cinq fois moins de personnel (1'796 ouvriers-employés en 1920, le maximum - 450 en 1997 avec 17'000 tonnes de production, le record - 200 en 2024 pour 10'000 tonnes). Une illustration du passage de la 2e Révolution industrielle à la 3e... et, désormais, à la 4e, celle du numérique, tout en maintenant une importante fabrication chocolatière pour le marché national à partir du lait gruérien (1300 tonnes de lait pour 10'000 tonnes de chocolat), du sucre suisse, du cacao africain et sud-américain, sous l'égide de la multinationale Nestlé). Une révolution qui s'est ouverte sur un développement muséal avec 480'000 visiteurs en 2024. Un musée promis à un développement de nature à lui laisser envisager le million de visiteurs sous la forme d'un Parc du chocolat (200 millions d'investissements après que la ligne de RER Berne -- Broc-Chocolaterie soit passée depuis Bulle de la voie étroite à la voie normale pour 89 millions de travaux en 2023).

Le social avant le socialisme :

un cas de paternalisme ouvrier

anticipant l'Etat-Providence

L’irruption de l’agro-alimentaire dans un coin de pays voué jusqu’ici à l’élevage et à l’artisanat provoque un bouleversement social. Pour un paysan, c'est quitter un mode d’existence tout à la fois indépendant – rythmé par les saisons, les soins au bétail ou la montée à l’alpage – et incertain – tributaire des aléas du climat qui font les bons ou les mauvais foins. Pour adopter une vie réglée par la sirène de l’usine, avec horaire strict, journée de douze et bientôt dix heures, toute l’année durant; travail en équipe, vacarme et cadences des machines, ordres du contremaître… Mais c’est aussi gagner une certaine sécurité : salaire régulier à la quinzaine, assurances, retraite… Un autre monde !

Avant que l’État-providence ne prenne en charge les coûts de la santé et n’assure les vieux jours de la population, c’est donc encore au patron de garantir le social. Dès les débuts de la fabrique, les ouvriers brocois peuvent cotiser aux caisses de l’entreprise (maladie, compensation militaire, prévoyance-retraite), consulter gratuitement le médecin de l’usine, bénéficier d’allocations de naissance ou d’indemnités de décès, bénéficier du samedi après-midi congé payé et de la cuisine de l'usine. Les familles ouvrières peuvent aussi louer une des petites maisons jumelées avec jardins construites par Cailler.

En quatre images

Villa Cailler. Idéalement située face au grandiose panorama de la Gruyère, la résidence de ce grand patron protestant - agréé par la République chrétienne de Fribourg - présente un caractère composite: balustrade classique, chalet suisse heimatstyl, temple, dépendances… Le patron vit une vie mondaine à l'écart des ateliers et des quartiers ouvriers. Et s'il n'hésite pas à s'entretenir avec son personnel, c'est en «père» attentionné mais intransigeant sur la discipline qu'il exige de ses «enfants», qui lui doivent tout. C'est ce qu'on a appelé le «paternalisme ouvrier», prôné en particulier par le catholicisme social de l'Union de Fribourg dont les travaux académiques ont inspiré la doctrine sociale de l'Eglise dans l'encyclique Rerum Novarum (1891).

Maisons ouvrières. A l’écart du village, le nouveau quartier est orienté pour donner un maximum de soleil à chaque maison composée de deux logements avec une cuisine (5 m sur 4), cinq chambres (4 m sur 3), un grenier, une cave, un petit jardin potager.

Salle des Conches (malaxeur de chocolat)

Salle d'emballage (ci-dessous) : p. 44 du Machiavélisme de village (ma thèse de doctorat de 1983).

Une histoire de la Gruyère de 23 fiches en ligne,

traitée par l'image en 130 illustrations

Fiche 1. Toute l’histoire de la Gruyère introduite en une seule image !

Ce seul panorama (la fiche 1/23) donne les grandes lignes de l'histoire, des Temps géologiques à l'Anthropocène, en passant par la Préhistoire celtique, l'Antiquité romaine, le Moyen Age féodal et seigneurial, les Temps modernes de l'épopée du gruyère, le 19e siècle de la transition démocratique, le 20e de la Révolution industrielle... Une petite histoire globale, connectée, circonscrite à l'aire d'une région qui réunit toutes les caractéristiques d'une "civilisation" est ainsi lancée. L'itinéraire peut alors se poursuivre avec les 130 images des 22 autres fiches.

Un mot sur l'histoire de cette histoire

Voir aussi à la rubrique 'Histoire enseignée'

Fin février 2020. Nous voilà confinés du coronavirus pour un temps indéterminé. Pourquoi ne pas transformer l’occasion. Je suis historien, enseignant retraité. Je regarde ma bibliothèque. Ce que j’ai à disposition sans sortir de chez moi devrait me permettre de faire une courte histoire de la Gruyère… à mettre en ligne : cinq mètres de monographies et de documents, une portion thématique idéale par rapport à d’autres sections de mes rayonnages : “Histoire suisse”, “Histoire de l’éducation”, “Histoire urbaine”, “Histoire générale”… forcément plus achalandées.

Donc, ce sera une courte histoire globale de la Gruyère. Une région, une petite région, c’est une commode unité d’étude, tant pour ses dimensions dans l’espace -500 km2, dix bourgs fortifiés médiévaux transformés en 1 ville et 35 villages- que dans le temps -un millier d’années depuis la genèse de son comté médiéval (de Gruyère)-, jusqu'à former une authentique 'civilisation', c'est-à-dire une communauté humaine historique dotée de toutes les caractéristiques canoniques que recouvre le concept, à une échelle modeste.

Il me semble avoir sous la main ce qu’il faut. Le Musée gruérien prend en charge la mise en ligne au rythme de deux fiches par semaines. J’en prévois une vingtaine, de mars à juin. Pourquoi la cuisine ou la police auraient-elles l’apanage des fiches ? Et ça se conclut sur une courte histoire de l'examen à l'école avec des dispositifs d'évaluation prenant en compte les acquis de la docimologie.

Tout est disponible là : https://musee-gruerien.ch/amis/des-images-parlantes/

Les débuts d'historien : deux travaux de 1973-1975

(Pdf de ces deux publications en préparation)

L'été 1973, la demi-licence obtenue, je pousse la porte des “archives” de mon village, Charmey. Elle résiste. Un fatras de papiers entassés auquel je ne m'attendais pas... m'attend. Je commence par classer, en gros. L'idée était de cerner la politique au village, très à la mode dans l'historiographie des années 1970, dans cette commune réputée partagée avec ses deux cercles radicaux et conservateurs. Je découvre qu'on ne vote pas ici au fédéral comme au cantonal ou au communal. Il a bien fallu trouver une explication à partir d'une sorte de mise en équation des indices de participation aux divers niveaux de l'expression politique.

- La vie politique à Charmey en Gruyère dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mémoire de licence, in: Études et recherches d’histoire contemporaine no 33, Fribourg : Éditions universitaires 1976, 169 p. Version remaniée et condensée, in: Annales fribourgeoises

LIII/ 1975-1976. Publication de la Société d’histoire du canton de Fribourg 1976, pp. 121-199.

Parallèlement, j'entamais une recherche pour un séminaire de musicologie, ma troisième branche de licence, consacré à la musique populaire sous la direction du grand musicologue, organiste et claveciniste italien Luigi-Ferdinando Talgliavini. Je compensais mon médiocre niveau musical par un travail de bénédictin. La quête de sources manuscrites et imprimées pour une soixantaine de versions de la chanson gruérienne emblématique Le Konto dè Grevîre, ainsi que pour une dizaine de variantes musicales transcrites dans la même tonalité à partir d'auditions individuelles, afin d'en cerner les évolutions mélodique et sémantique depuis le 18e siècle et mesurer l'emprise des mentalités bourgeoises sur les versions originelles grivoises. La publication s'est faite tardivement par rapport à celle du mémoire de licence.

- Affabulation et utopie: Le Konto dè Grevîre, une coraule à travers les âges, in: Annales fribourgeoises LV/1979-1980. Fribourg 1983,

pp. 115-154. Contribution au séminaire de musique populaire de l’Institut de musicologie de l’Université de Fribourg (Dir. TAGLIAVINI L.-F.).

Les mystères du château d'Enbas !

Siège d'hiver des barons de Montsalvens, Broc

A quoi pouvait bien servir cette maison-forte sans donjon ? D'ailleurs de quand provient la tourelle qui l'orne aujourd'hui ? Et puis, quel est le sens de cette armoirie des barons de Montsalvens ornée d'une grue comtale regardant “à dextre” alors que toutes les grues de la Gruyère regardent “à senestre” ?

J'ai pu ramener d'une visite privée dans cette forteresse du pont de Broc sur la Sarine les photos illustrant bien des mystères... à défaut de les résoudre (document non publié).

Le plus long pont en bois d’une portée de l’histoire :

le pont du Javroz en Gruyère lancé en 1854... à bras !

La question des 30 ponts de la vallée de la Jogne prend ici une forte dimension : pour le seul passage du Javroz, il aura fallu non seulement descendre aux archives mais aussi jusqu’au fond des gorges pour retrouver la trace d’anciens cheminements menant à des vides béants. Des découvertes faites à l’aide d’un bon piolet pour la désescalade et l’escalade de pentes abruptes, de bonnes grosses chaussures montantes pour la traversée du torrent, sans oublier une bonne machette pour fendre un bon demi-siècle d’embrousaillement.

L’enquête au fond des gorges - et aussi sur les prés des accès vers Charmey ! - a permis de retrouver ce qui reste - pas grand-chose - et de reconstituer ce qui a disparu - l’essentiel -. Quatre pont sont ainsi ressuscités. Des pont que mon arrière grand-père charmeysan aurait pu franchir : une passerelle de madriers au fil du torrent d’avant 1854, un pont couvert en bois de 1854 à 28 m du torrent, le plus long d’une seule portée - 70 m, inouï ! - jamais lancé dans l’histoire, et un pont métallique de 1881 d’une portée de 110 m et de 160 m de longueur à 57 m du fond. Le seul qu’il n’aura jamais franchi, c’est le pont actuel à une arche de béton de 170 m de long, lancé trop tard, en 1951, alors que j’avais à peine deux ans. Les trois autres et leurs chemins d’accès, il aura donc fallu en retrouver la trace en archives et sur le terrain. Et ainsi pour l’ensemble du parcours de 40 km de Bulle à Boltigen par Broc, Charmey, Bellegarde et le col du Jaun.

A la rubrique Montagne et montagnards, le fichier complet : Du chemin muletier à la route carrossable Bulle-Boltigen,

l'histoire en 170 images d'une route alpestre suisse célébrée pour son audace et la beauté de ses paysages à la fin du 19e siècle.

A suivre...

Le plus long pont en bois

d'une portée de l'histoire !

Pour la Journée européenne du patrimoine 2024,

j'ai emmené une trentaine de personnes sur

les traces de ce pont de légende, redécouvert !

Sur la vidéo, on voit la culée de la rive droite du pont en bois de 1854 (distante de 70 m de la culée de la rive gauche, repérable sur les photos ci-dessous), ainsi que l'antique chemin muletier embroussaillé qui descendait jusqu'au fond des gorges, en lacets, pour une passerelle en madriers au fil du torrent.

Et là, dans le pdf à droite, la version envoyée à Passé simple avant que le mensuel ne réécrive et ne remanie l'article au prétexte, louable, de proposer au grand public des textes... simples. Certes, mais pourquoi priver le lecteur du récit originel structuré en fonction du travail de découverte sur le terrain autant qu'en archives ? Le passé n'est jamais simple et rien n'engage à le simplifier.

Une route « stratégique » carrossable signe l'arrêt de mort du plus long pont droit en bois de l'histoire

Une histoire à rebondissements pour un chef d'oeuvre de l'ingénierie du bois condamné 25 ans après son lancement par la conjoncture internationale marquée par un dessein de « Revanche » de la France humiliée par le « désastre de Sedan », en 1870, sur la Prusse ! Vraiment ?

Mais avant ça, le pont sera démoli et reconstruit !

Le 9 juillet 1855, les architectes Gribi et Roller de Burgdorf (BE) déposent un rapport d’expertise sur le tout nouveau pont en bois du Javroz.

« (Le pont) présente pour celui qui doit le passer un aspect effrayant. (…) Ouvert au public, au transport des voitures et au passage des troupeaux, son état doit être envisagé comme dangereux. (…) Il ne pourra résister à un ouragan ou aux oscillations produites par le passage d’un troupeau. »

Que va-t-il donc se passer ?

Le mensuel romand d'histoire et d'archéologie Passé simple (abonnez-vous : https://passesimple.ch/ sans faute ! ) a publié un article de trois pages sur ce pont de légende (N° 103 - 5/2025, première page ci-contre).

Ci-dessous, on peut télécharger une version beaucoup plus complète de 43 dias avec une centaine d'illustrations (photos, documents d'archives... )