Fraumünster à Zurich / Frauenkirche à Munich :

austérité protestante / exubérance catholique

A l'image de la monumentalité des deux cités voisines du nord des Alpes ?

Tout semble différencier l'urbanisme et la monumentalité de ces deux cités voisines du nord des Alpes : Zurich de tradition républicaine-protestante et Munich de tradition monarchiste-catholique... deux géants économiques du monde germanique

21 téléchargements de la version déposée le jour de la conférence

Conférence à l'Alliance française de Zurich (11.12.2025) sur un thème sans doute encore peu traité : le destin d'une cité républicaine protestante a-t-il quelque chose de commun avec celui d'une cité monarchique catholique, outre de partager une situation au nord des Alpes ?

Tout différencie ces deux villes, apparemment, alors qu'elles sont toutes deux, en dépit de leurs histoires distinctes, deux géants économiques européens...

Ci-dessous, onze des 130 pages de la conférence...

De l'incendie à l'inauguration de Notre-Dame

Nos églises médiévales étaient «orientées», de manière à indiquer l'essentiel !

La seule grande cathédrale gothique à dérouler le faste de sa rose méridionale

le long d'un fleuve, sur une île...

L'émotion suscitée par l'incendie tient au spectacle rare d'une telle apparition lorsqu'on passe par le fleuve ! Et à bien autres choses...

Images du 24 octobre 2012 et du 24 octobre 2023

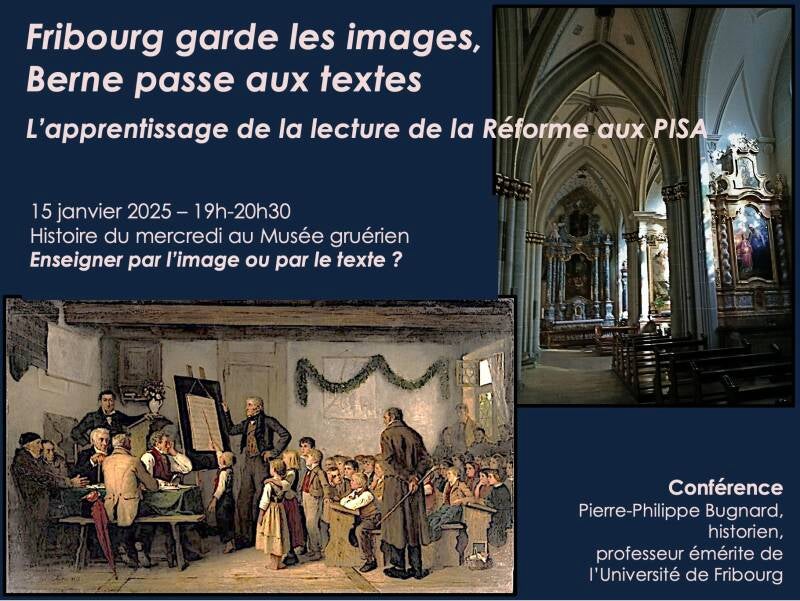

Une proposition examinée et illustrée en contexte dans ma thèse d'habilitation en histoire de l'éducation :

la cathédrale médiévale contribuait à obtenir

le Salut par le chant et le vitrail

Notre-Dame de 1200, c'était le credo de Nicée dominical en latin traduit dans la pierre et le verre,

psalmodié par le clergé dans le choeur en version large, complète, annuelle.

Circulant sous les voûtes de la nef inversée, image de la barque du Christ enseignant,

sa récitation pénétrait «par coeur» chaque croyant pour en faire un temple promis au paradis dès le Jugement Dernier.

Jusqu'où reconstituer le décor conçu pour supporter une telle foi ?

Un décor transformé durant huit siècles, restauré, modernisé... jusqu'à son incendie du 21e siècle ?

Perdus dans la nature ou la circulation, nous nous «orientons» par rapport au nord magnétique de nos boussoles et bien évidemment, de plus en plus, à l'aide de nos GPS. Dans un même ordre d'idée, nous en savons de moins en moins «par coeur», autre expression du temps où l'on «orientait» les églises. Depuis la diffusion du papier et l'essor de l'imprimé, plus encore depuis celle des supports numériques, la mémoire n'est, et de loin, plus notre seule et unique bibliothèque. Dans la société sacrale médiévale, lorsque tout ce qui compte réside dans la manière d'obtenir son Salut éternel, les nefs des églises étaient non seulement tournées dans la direction d'où viendra le Jugement Dernier, de Jérusalem, elles étaient aussi conçues de manière à faire résonner le chant déroulant les textes saints. Son écoute fait du corps du fidèle un temple, le sacralise, le promet à l'au-delà paradisiaque, au même titre que l'irradiation par le vitrail transposant les mystères. Lumière et chant divins circulent ainsi dans l'éther de la Création par le microcosme à portée des sens de la nef symbolisant la barque inversée où le Christ enseignait. Le chant des psaumes est récité en programme annuel complet pour les chanoines ou les moines, en programme restreint de l'ordinaire de la messe pour les fidèles.

Sans support de l'écrit, l'incorporation du corpus est facilitée par la psalmodie jusqu'à bien savoir, «par coeur», siège de la mémoire, la totalité des Textes pour les moines délégués à l'office de la masse des fidèles auquel seul un viatique est nécessaire au Salut, la grande espérance depuis cette vallée de larmes. L'invention puis la diffusion, à partir du XIe siècle, de la notation musicale sur portées de quatre puis cinq lignes, permet à un groupe de moines ou de chanoines regroupés autour du lutrin portant l'antiphonaire en gros caractères, de lire à vue le programme grégorien annuel dont la nécessaire mémorisation ne passe plus par la répétition inlassable, purement orale, des fragments de chants lancés par le maître de choeur, verset / répons par verset / répons. Une révolution didactique réduisant l'apprentissage par coeur du programme annuel de huit - dix ans, à deux - trois ans.

Est-ce vraiment cela, cette didactique à finalité eschatologique, cette quête des fins dernières assouvie au sein des murs

de l'église qui est à la source de l'émotion suscitée dans l'incendie de Notre-Dame ? Sans doute bien autre chose

dont les gazettes sont pleines, évoqué dans l'article du Temps annexé.

Sinon, de la même manière que la charpente est rétablie à l'identique ou que les vitraux originels, préservés, sont nettoyés, pour retrouver la Notre-Dame de 1200 dans sa plénitude, il faudrait rétablir les sept chants quotidiens du programme grégorien annuel psalmodié en lecture à vue sur l'antiphonaire par le chapitre des soixante chanoines groupés autour des lutrins ; se remettre à la liturgie d'avant le concile de Trente de part et d'autre de l'ambon, sans jubé, entre espace des fidèles - de la nef aux tribunes - et saint des saints du clergé ; ôter la chaire et le mobilier de la nef ; redonner les couleurs du paradis aux voûtes, aux colonnes et aux portails ; compléter les campaniles et reconstituer la flèche médiévale, non pas la flèche néo-gothique (ce qui entraînerait, le cas échéant, de reconstituer les vitraux originaux du déambulatoire, renonçant au remplacement des façons néo-gothiques par du contemporain)... Et il faudrait encore renoncer au tour de choeur ou aux orgues, tardifs, aux gargouilles néo-gothiques... Sans oublier de rétablir le lacis des rues médiévales vers les quatre directions du cosmos en partant de la cathédrale, rues tout au long desquelles il faudrait alors, de surcroit, rétablir l'entre-croisement des classes sociales se mêlant dans la même rue, leurs idiomes, leurs moeurs, leurs pandémies, les peines cruelles réservées aux sacrilèges... etc.

Alors ? Qui pourrait attester de ce qu'il y aurait à faire ? Deux choses au moins : éteindre les projecteurs braqués sur la pierre neuve des voûtes au détriment de la lumière divine irradiant par les sublimes verrières, redonner aux orgues les programmes qui scandent huit siècles d'évolution musicale, depuis la naissance de la polyphonie à l'école de Notre-Dame, de préférence aux improvisations contemporaines de l'inauguration qui n'auront sans doute comblé que leurs brillants virtuoses. On peut aisément faire revivre l'histoire musicale chantée et jouée de Notre-Dame. Quant à reconstituer l'édifice ? A quel moment de son histoire ? Celui du jour d'avant l'incendie ? Celui de quel autre siècle ? De tous les éléments conservés de ses huit siècles, inégalement ? Revenir à son état originel ? Improbable, on vient de s'en rendre compte ! Mais un renoncement à l'utopique retour aux origines d'un monument dont les arcanes de la civilisation médiévale nous échappent ne doit pas se faire au profit de ce qui deviendrait un musée par sélection de certaines étapes en sacrifiant à l'historicisme.

Paru dans Le Temps du 6 décembre 2024

L'explication complète dans Le Temps des espaces pédagogiques et Voir le politique à la rubrique Histoire de l'éducation

Pour accéder en s'inscrivant aux pages 'Opinions / Débats'

du quotidien romand d'audience internationale Le Temps : https://www.letemps.ch/opinions/debats

L'histoire complète d'une cathédrale

Notre-Dame devenue Münster évangélique

9 téléchargements de la version déposée le 4.11.2025

Comment repérer les fonctions (sacrées) d’une cathédrale médiévale dans les murs d'une église évangélique réformée actuelle ? Si le culte marial n’y a plus cours, en reste-t-il quelque chose dans les représentations plastiques après les ravages d'un séisme et le saccage d'iconoclastes protestants ? La comparaison avec les Notre-Dame parisienne et lausannoise, en particulier, fourniront des pistes dans cette quête de ce qui subsisterait quand beaucoup a disparu !

Il s'agit aussi de replacer Notre-Dame de Bâle dans le contexte helvétique. Par son dualisme confessionnel, à l’instar de l’Allemagne, à la différence de la France, de l’Italie ou de l'Angleterre, la Suisse offre une commode unité d’étude pour une analyse globale à partir d’un nombre restreint de situations significatives.

Une des 83 pages (consacrée à un aspect de la célèbre façade de grès rouge)...

Voici ce qu'aurait pu devenir la cathédrale de Bâle si elle était restée catholique :

une cathédrale romano-gothique baroquisée, comme Saint-Nicolas de Fribourg

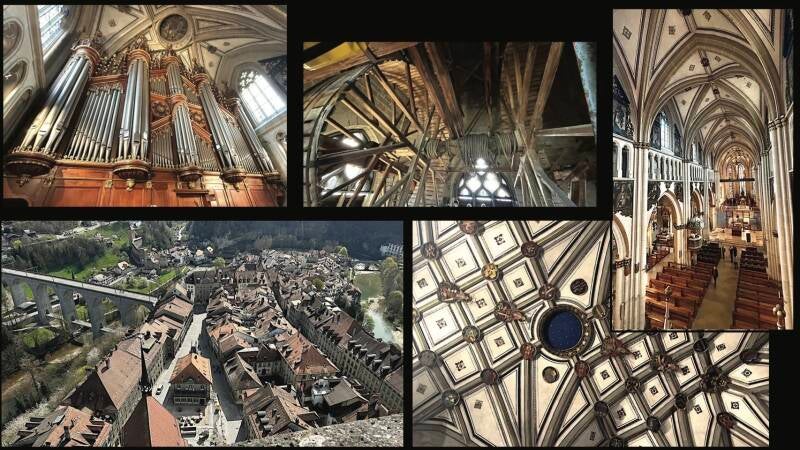

Saint-Nicolas de Fribourg :

une église de huit siècles,

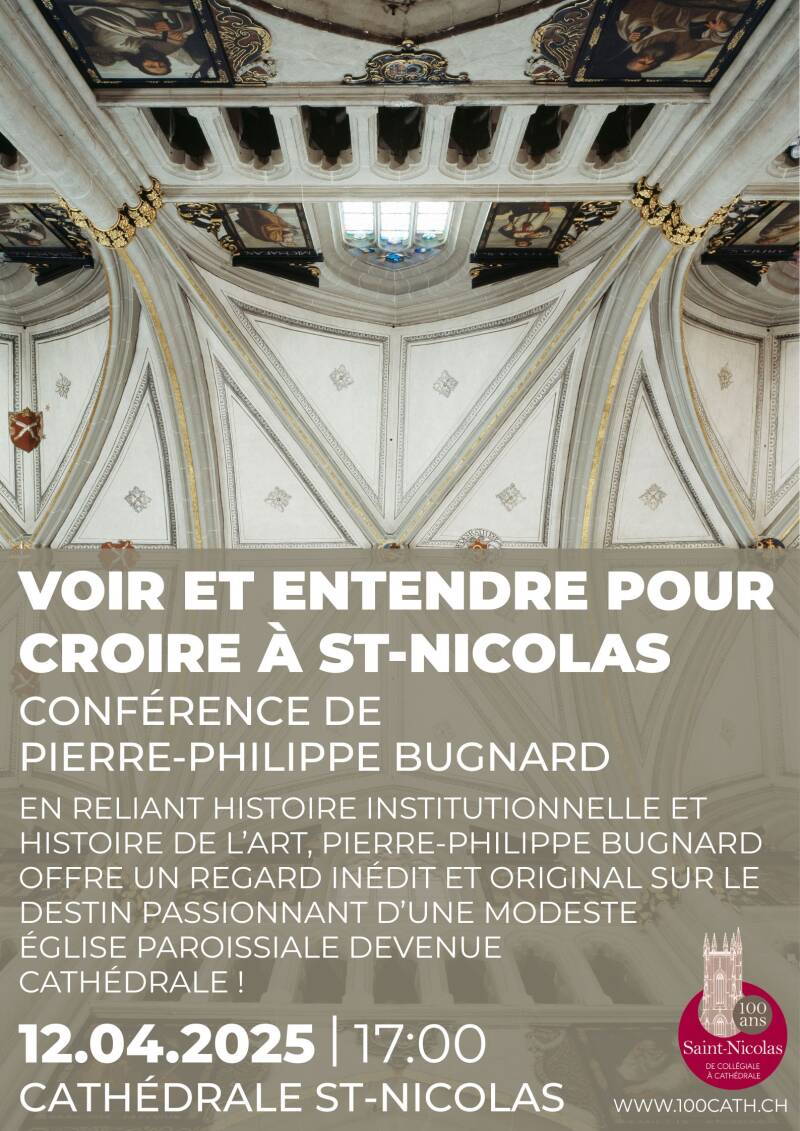

cathédrale d'un siècle !

Principale église paroissiale de la ville, fondée à la fin du XIIe siècle, la collégiale Saint-Nicolas de Fribourg était érigée en cathédrale en 1924/25. En 1999, bénéficiant d'une riche littérature et de l'expérience du chanoine de Saint-Nicolas Gérard Pfulg, j'avais publié dans les Annales fribourgeoises à l'intention des lycées un guide de plus de 50 pages illustrées sur le mémorial religieux, social et politique majeur de Fribourg.

À disposition ici, deux Pdf complétant la conférence du 12 avril 2025.

La conférence a été donnée dans la nef, ex cathedra. En attendant un résumé (elle portait sur les fonctions sacrées de la transmission de l'histoire sainte et des messages divins par les décors monumentaux, la psalmodie grégorienne et le tintement des cloches), voici quelques images et un court extrait de la présentation des grandes orgues Mooser par un des trois organistes titulaires, Jean-Louis Feiertag. L'organiste s'est ensuite livré à une brillante improvisation sur le thème de L'Orage, la célèbre pastorale jouée à Fribourg au 19e siècle, enrichie d 'effets spéciaux' que cultivait alors avec délectation l'Europe romantique.

A télécharger, le diaporama de la conférence, textes et images, avec la documentation rassemblée pour sa préparation.

Ci-dessous, une sélection de 6 dias sur les 107 du corpus.

En complément, on peu aller à la rubrique 'Histoire enseignée'

consulter le dossier 'De Nuremberg à Nuremberg'.

z

Si l'histoire peut se lire dans le pré carré de l'évêque,

elle peut donc aussi se nicher dans le pâturage de l'armailli !

La rindya (désalpe) de Charmey 2024 avec un troupeau

Une chose est de regarder défiler les troupeaux à travers le village (12'000 spectateurs par beau temps, 7'000 le 28 septembre sous la pluie). Autre chose est de descendre avec les vaches et les mulets.

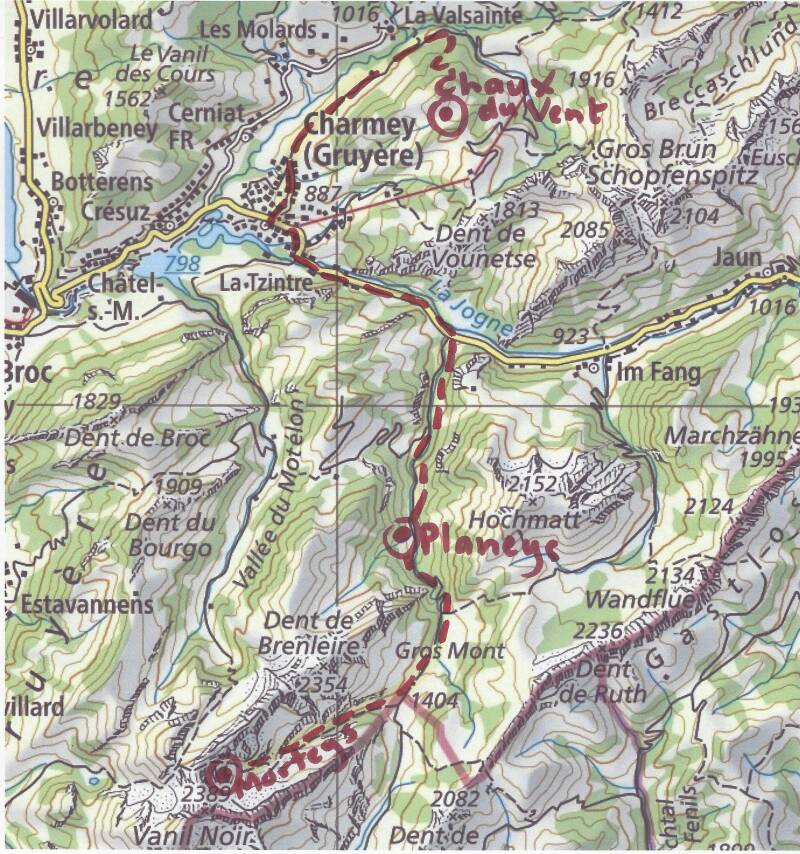

Il faut se rendre compte : le troupeau des Gachet qu'on voit ici accompagné des mulets de TransTrad, est d'abord descendu de l'alpage des Morteys (2000 m) fin août, accessible uniquement par sentier muletier, pour celui des Planeys (1100 m, à 7 km).

Le 28 septembre, le troupeau est donc passé par Charmey (850 m) avant de remonter à l'alpage de la Chaux du Vent (1400 m) pour terminer la saison… sous la pluie ! Une journée à 250 m de descente, 550 de remontée et 16 km, avec préparation des vaches pour le défilé à travers le village, deux traites pour un troupeau de 40 têtes, avant le départ et à l'arrivée, sans oublier la fabrication des 3 meules quotidiennes à la chaudière de 800 litres ! Le lendemain, il faut se lever comme chaque matin à 4 heures pour une nouvelle traite...

Le train de chalet et les quarantes vaches des Gachet, descendant des pâturages des Morteys (1900-2200 m), arrive au lieu-dit les «Basses Eaux»,

là où le troupeau du Ranz des vaches de la Gruyère s'était trouvé bloqué devant le gué submergé par des crues torrentielles...

Pour comprendre la désalpe dans l'économie du gruyère :

Trois fiches en ligne sur le site du Musée gruérien :

- Cinq siècles d’armaillis et de trains de chalet

- Organisation du chalet, poya, rèmuyaye et ryndia

- Barons du fromage et journaliers du bois à Charmey

Sans oublier les écoles, par lesquelles tout s'apprend ...

D'où viennent nos

pédagogies ?

Responsable du volet 'Girard', j'ai reconstitué (grâce à un ami menuisier à ses heures), d'après une gravure de 1820, les bancs et pupitres de la célèbre méthode 'graduée-mutuelle' de Girard. Lors des expositions - à Yverdon ou à Fribourg (2024), à Waldersbach (F) ou à Bellinzone (2025) -, on pouvait s'y installer, à la place d'un élève ou à celle du maître, et comparer la première pédagogie moderne avec d'autres... y compris la sienne !

Un essai comparatif des trois grands pédagogues de la modernité

A l'issue des trois expositions d'Yverdon, de Fribourg et de Waldersbach, j'ai été invité à donner une conférence comparant les destins et les oeuvres (les méthodes) des trois grands pédagogues pionniers de la modernité.

Le fichier téléchargeable à droite présente les trois expositions et conclut sur un essai de mise en perspective des trois pédagogues, de leur temps au nôtre.

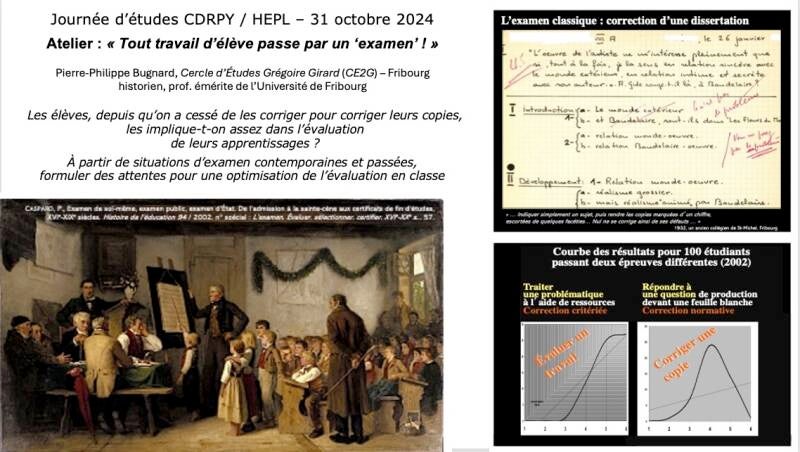

L'examen : comment se passait-il / comment le passe-t-on ?

J'ai animé un atelier de la Journée d'études du Centre Pestalozzi d'Yverdon à la HEP Lausanne, atelier consacré aux élèves face à l'examen dans l'histoire de l'éducation.